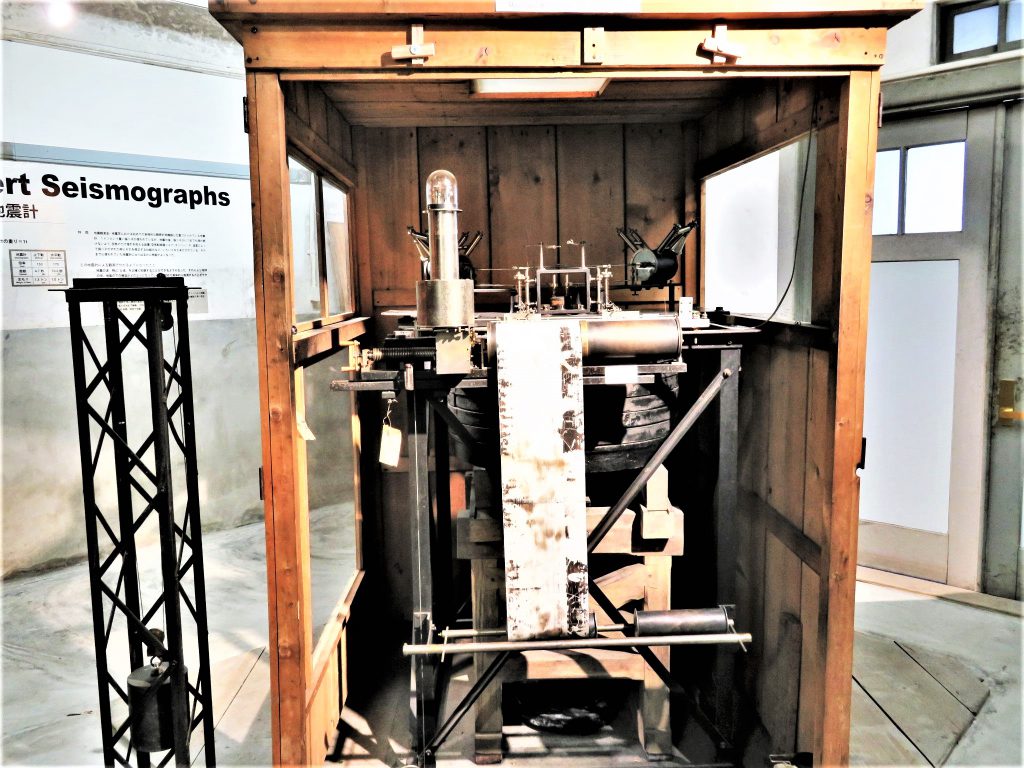

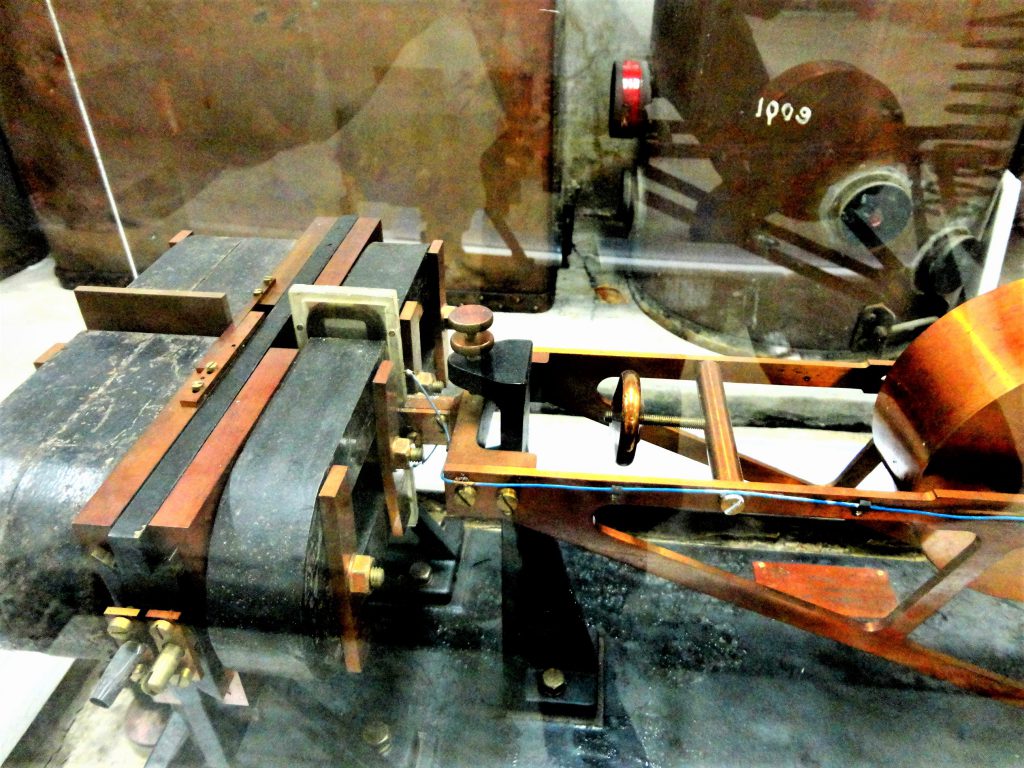

ウィーヘルト式地震計

【機械式地震計】

寸法:1,550×1,400×2,050mm

質量:約1.3ton(上下動振子)、約1ton(水平動振子)

明治37(1904)年 エミル・ウィーヘルト(ドイツ)開発

地震観測史初期の「地震計」は、「水平方向(東西・南北)」の揺れと、「上下方向の揺れ」を記録するために、それぞれの機器が必要であり、2種類(2台)の機器がセットで使われた。そのようなタイプの中で、この地震計は1tonという重い振子が使われているが、地震の後、振り子がいつまでも揺れ続けないよう、空気の力で揺れを抑える装置(エア・ダンパー)や、温度によって振り子がずれた時にそれを修正する仕組みなど、いろいろ工夫がされ、それまでに使われていた地震計に比べはるかに性能がよくなった。京都大学では、1990年代初め頃まで約60年間も現役で活躍し、この地震計によって、地震の波,特に「S波」を正確に記録することができるようになった。それにより地球の中、地面の下の構造がどのようになっているか、初めて具体的に推測することができるようになった。そのためこの地震計は地震観測史・地震学における最初の本格的な精密計測機器と位置づけられている。

※平成9(1997)年観測終了。

大森式地震計

【機械式地震計】 明治31(1898)年 大森房吉(日本)開発

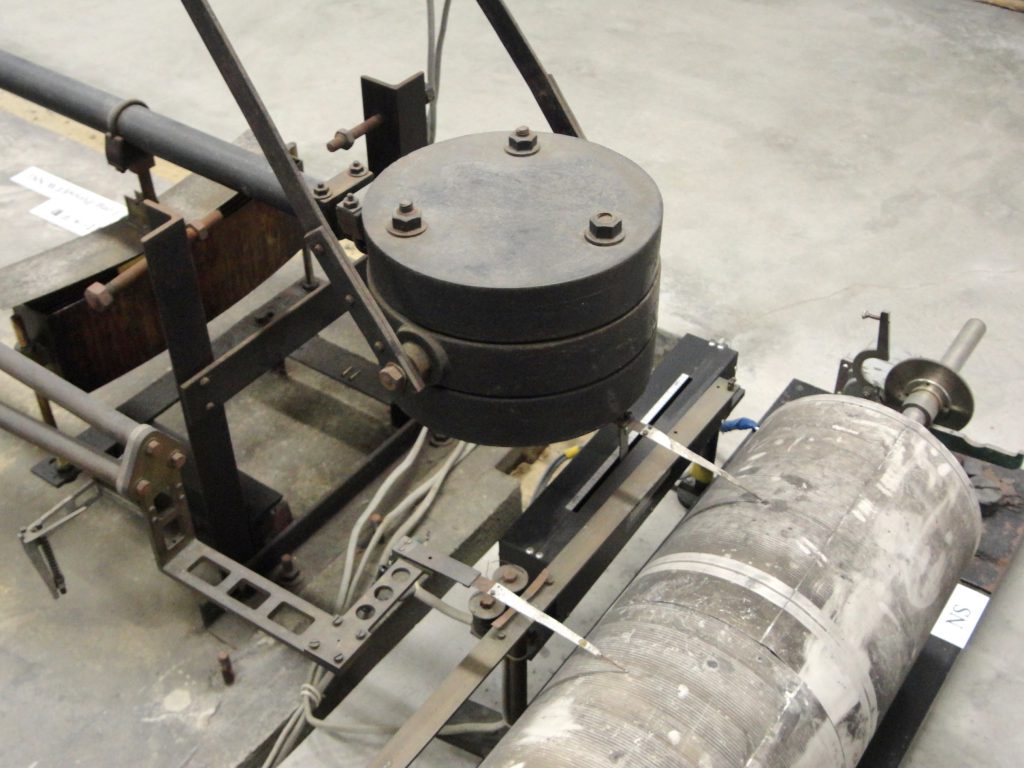

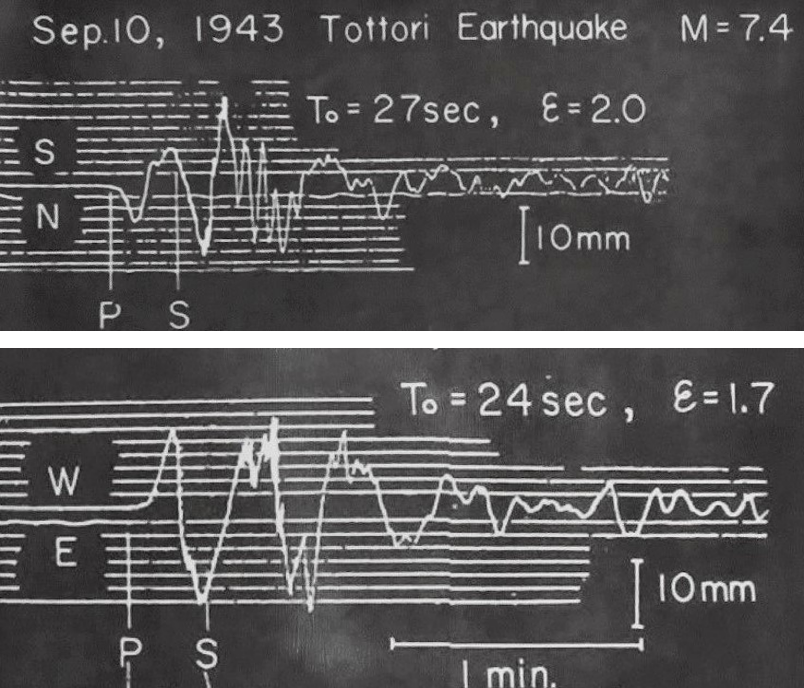

佐々式大震計

【機械式地震計】

寸法:2,350×2,350×2,050mm

昭和9(1934)年 佐々憲三(日本)開発

近地の大地震を記録するための低倍率・長周期地震計として、佐々憲三(阿武山地震観測所2代目所長)が開発、その名が名称にもなっている、阿武山観測所にしかない、世界にたった1台の地震計の1つ。普通の地震計は、小さな揺れも感知できることを目指して作られるが、それでは大きな揺れが来た時には針が記録面を振り切ってしまい、正確な記録が得られないことになる。この地震計はその点を克服するために、わざと地震計が揺れる感度を低くしているところが特徴である。この事を実現するために、この場所で1点もので作るしかない、とても大きな装置となった。感度が低いため、記録紙上に地震波形が見える日は、1年でも数えるほどであったが、開発から約60年間、大きな揺れの記録に貢献した。この地震計の記録から、昭和18(1943)年の鳥取地震で、断層のずれる速さが秒速約1mであるということなどが分かるようになった。

※昭和62(1987)年マグネセンサーで電気出力化、インク描きに変更。

※平成9(1997)年12月末、観測終了。

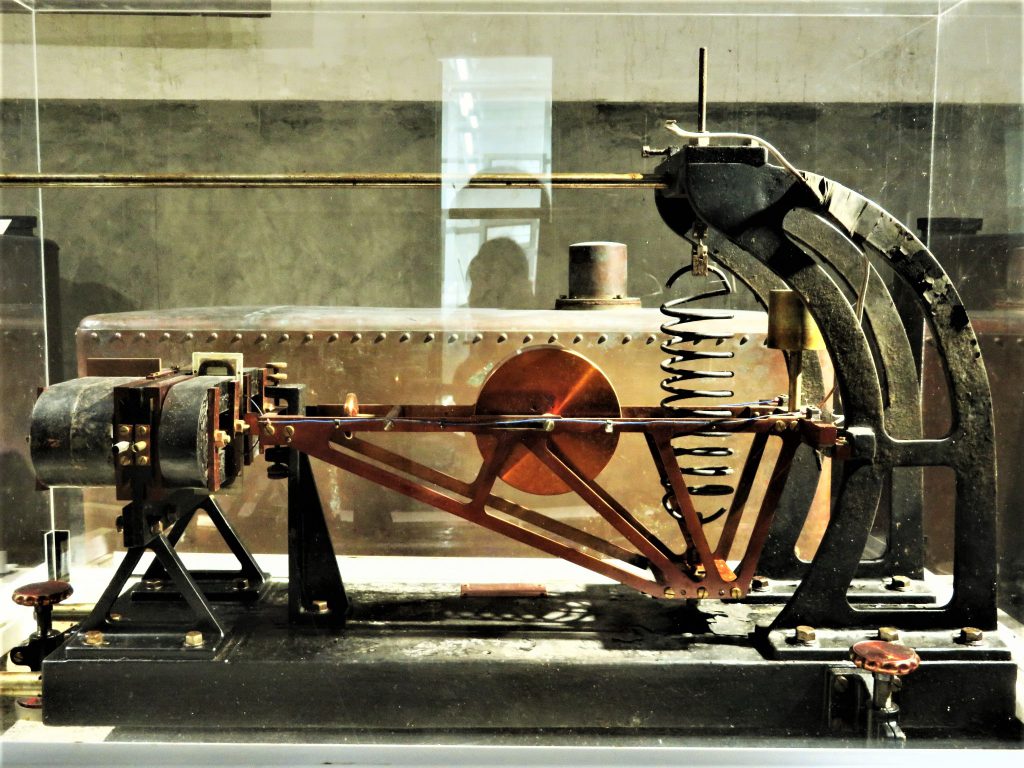

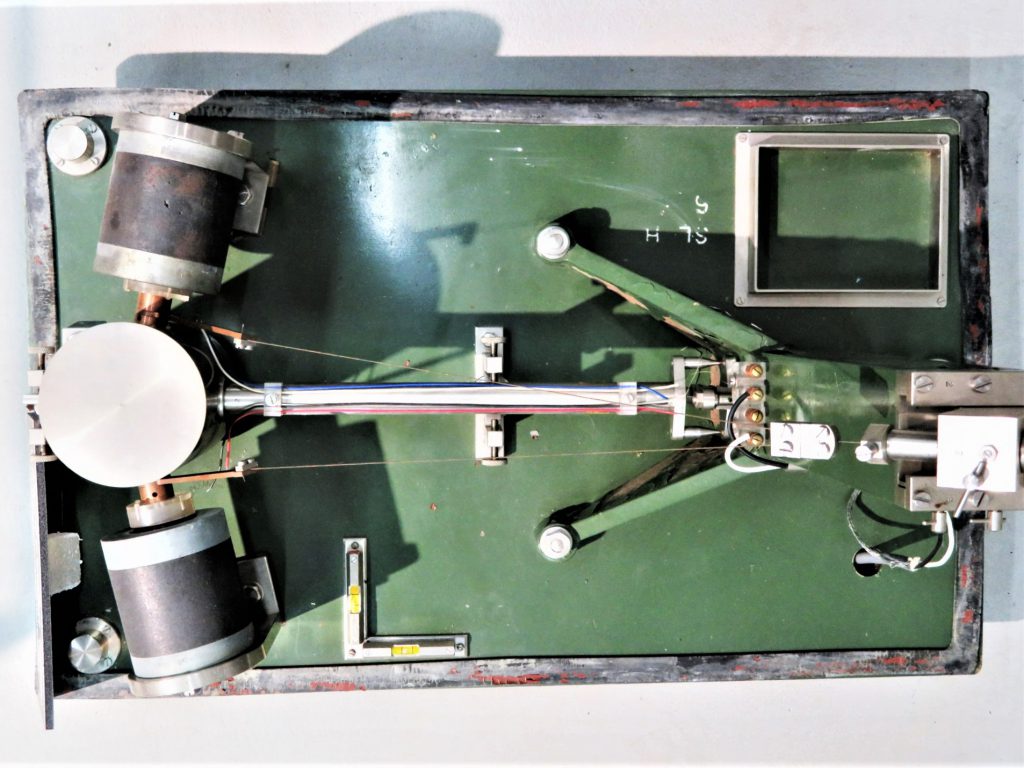

ガリチン式地震計

【電磁式地震計】

寸法:450×600×800mm

明治43(1910)年 ボリス・ガリチン(ロシア)開発

世界で初めて開発された電磁式地震計。それまでの機械式地震計は、記録用紙に針で直接記録するため針と紙の摩擦があったが、電磁式は振子の揺れをコイルと磁石で電気信号に変えて記録するため、この摩擦の影響がなく、とても小さな揺れを記録できるようになる。現在使われている地震計のほとんどは電磁式になっているので、この地震計は現在の地震計の先祖ともいえる。電気信号となった地震の波は「検流計」と呼ばれる別のコイルと磁石に送られ、そこでコイルの動きに再び戻される。そのコイルにつけた小さな鏡に光のビームを反射させ、その光を印画紙に記録する。そのため、これを設置する部屋は光を遮った暗室となっていた。電磁式になったことで、それまでより小さな揺れも記録することができるようになった。その結果、地球の裏側で起こったような遠くの地震までも記録に現れるようになった。

※昭和42(1967)年観測終了。

プレス・ユーイング式地震計

【電磁式地震計】

寸法:350×600×800mm

昭和28(1953)年 フランク・プレス、モーリス・ユーイング(アメリカ)開発

昭和38(1963)年、「世界全土で同じ計測器を使った地震観測をしましょう」と呼びかけたアメリカから、世界の125カ所に配られた地震計のひとつ。この計画は「世界標準地震計観測網WWSSN(World Wide Standard Seismometer Network)」と呼ばれ、昭和63(1988)年頃まで続けられた。地球規模での地震観測とその記録の活用は、世界各地の地震の発生メカニズムの解明やプレートテクトニクスの実証など、地震学の発展につながる。計画は、その後「GSN(Global Seismographic Network)」に引き継がれ、現在ではより高性能の地震計が、より高密度で世界中に展開されている。この取り組みによって、世界各地で起こる地震のデータを多数の観測点で記録することができるようになった。これまで観測点が無かった地域でも観測を行うことにより、地球のどこで地震がたくさん起こっているのか、また地球の中がどのようになっているかなどが、はじめて詳しく分かるようになった。長周期型地震計で、地震計の周期は15秒、ガルバノメーターの周期は100秒、倍率は上下動800倍、水平動600倍。感度が高いため、地震計は地下観測坑道内に設置されていた。また、気圧変化の影響を取り除くため、堅牢なケースの中に入れられ、同小型は、ベースが補強されている。遠地で起こる大地震の波形を取るために開発され、地球の裏側で起こる大地震の波形も記録された。

※平成14(2002)年観測終了。

PK110型地震計

【電磁式地震計】

寸法:390×210×230mm 質量:約17kg(上下動・水平動地震計)

昭和28(1953)年頃、勝島製作所(日本)開発

これは日本の会社が作った地震計であるが、地震学の始まりから約70年、最初はとても大きかった地震計はここまでコンパクトになった。基本的に3台を1セットとして用い、それぞれ東西方向、南北方向、上下方向の波を記録する。この機器が開発されてから50年以上経つが、今も現役で日本中で活躍している。この地震計はこれまでのものと同様に人間が自分の手で設置するタイプのもので、据え置き型の長期使用のための高感度の地震計としては完成の域に達したものといえる。現在、日本ではおそらく100ヶ所ほどで使われていると思われる。当初に比べ、はるかに小型軽量化が進んだこの機材は、開発から約50年を経た今も十分使用に耐えるもので、今日も日々地球内部の揺れを観測している。京都大学の観測所では数10セットが今も現役で活躍している。

L4C型地震計

【電磁式地震計】

寸法:200×200×300mm

質量:約12kg

昭和25(1950)年頃、マーク・プロダクツ(アメリカ)開発

地震観測は研究用だけではなく、石油・天然ガスなどを探すための地下構造の探査など実用目的でも行われる。この目的では、短期間に多数の地震計を高密度で設置する必要があるため、ポータブルな小型地震計が多数開発されるようになった。こうした技術を生かし開発されたこの地震計は、「据え置き型」としての小型軽量化を果たしている。これまで別々の機器で観測してきた東西、南北、上下の3方向の揺れを、すべて1つの機器で計測できるようになった。この「L4C」は、そうした地震計の「3成分一体、小型軽量」でかつ「据え置き型で高性能」を両立させた機器の代表格で、現在も世界各地で幅広く使われている。こうして地震学誕生の頃から格段に進んだ、 輸送や設置の簡易化は、 観測の方法や学問の目指す方向の大きな変革にもつながった。「L4C」の兄弟分としては、3成分の地震計をボーリング孔(縦穴)に設置するために縦に長い円筒に組み上げた地震計もある。阿武山観測所でも車庫の前に深さ200mのボーリング孔を掘削してその底にこのタイプの地震計を設置している。長いトンネルを掘らなくても堅い岩盤中に設置出来るメリットがある。小型軽量化の上に、3方向の地震記録を1台の中に収めたこの機材の登場で、地震観測はより省力化できるようになった。今日も日々地球内部の揺れを観測している。京都大学の観測点で30セットが今も活躍している。

KVSー300型「満点地震計」

【電磁式地震計】

寸法:106×104×140mm

質量:約1.5kg

平成20(2008)年 京都大学と株式会社近計システム(日本)の共同開発

京都大学防災研究所が中心となって株式会社近計システム等と平成20(2008)年に共同開発した。同じ性能の機器として世界最小・最軽量の地震計。手のひらに乗る程度の大きさの地震計1台に、東西、南北、上下の3方向の地震を観測する機能を入れ込むことに成功した。この小型化の技術により特許も取得している。小型・軽量化は、量産を可能とし、1台あたりの低コスト化にもつながる。この機器を用いた最先端の地震観測・研究は、かつては1〜数10台によって捉えたデータを分析していた段階から、一定エリアに配置したより多数の機器によるデータを分析する段階に進み、地下内部の構造をスキャンするような感覚でより詳細に明らかにしつつある。小型で軽いため、道路のない山奥など、どのような場所にでも運び、設置し、簡単に地震を観測できるようになった。これを数多く設置することにより、地球の中がどのようになっているか、今までよりも格段に詳しく分かるようになった。

海底地震計

1990年代半ばに京都大学防災研究所で開発した海底地震計です.水深6000mの海底で約1ヶ月半の間連続観測をすることができます。直径約40cmの ガラス製耐圧容器の中に固有周期2Hzの地震計3成分、アンプ、16ビットAD変換器、リチウム電池、高精度時計等が収められています。地震データはMOディスク(容量2.6GB)に記録され,地震計の回収後解析されます。ガラス容器は黄色いプラスチックカバーに入れられ、土台を兼ねたアンカーにセットされます。このタイプの海底地震計は自由落下自己浮上式と呼ばれるもので、船から投下すると自重で沈んで海底に達します。観測終了後、船から超音波の信号を送ってやると地震計は電気分解を利用してアンカーを切り離し、自らの浮力で海面まで浮かび上がり、これを回収します。

スス掛け・ニス塗り装置(地震計周辺機器)

地震計の歴史に「電磁式」が登場する以前の「機械式」では、 用紙に「スス掛け」をし、そのスス(煤)を「細い針が引っ掻いてできる白いスジ」で地震の波を記録していた。

この装置は、その記録用紙を手作業で作るためのものである。灯油などを燃やして出てくるスス(黒い煙)を紙にまんべんなく薄く付ける。このススは手で触れると取れてしまうため、記録をとった後、せっかくの記録が消えないように、用紙の表面に「ニス塗り」をして、すすを定着させる必要もあった。この作業は、地震計1台が1日に1枚の記録を残す度に行う。この観測所でも、かつて、昭和5(1930)年~平成2(1990)年頃は観測のために欠かすことのできないこの用紙の準備に、所員は多くの時間を費やしていたことと思われる。これに比べると、電磁式地震計となった今は大変便利になったと言える。今から考えると、当時の先端観測は、日々のコツコツとした地道な手作業によって支えられていた。その 大変さを感じるとともに、先人への敬意を表したい。当観測所では、こうして当時記録された「スス掛け・ニス塗り」用紙が、約60年分=約15万枚ほど、現在も年月日順に大切に保管されている。